Les associations de fidèles existent depuis le XIXe siècle, et le Concile Vatican II a apporté un renouveau considérable à la participation et à la responsabilité des laïcs dans la vie de l’Église catholique. Les sœurs de l’EJNB ne font pas exception à ce mouvement, d’autant plus qu’elles furent elles-mêmes avant l’heure une association de fidèles pendant deux siècles avant de prononcer les vœux religieux. Aujourd’hui, des groupes de laïcs, coopérateurs de la mission de Nicolas Barré se développent dans divers pays, et des femmes laïques s’engagent comme associées dans une appartenance plus directe à la congrégation. La congrégation a également connu des précurseures de ce type d’association, aux origines plus anciennes et méconnues. Dans le Japon de la fin de l’ère Meiji, des femmes avec un statut particulier, appelées « tertiaires ou associées », se sont engagées dans la jeune mission japonaise fondée en 1872 par mère Sainte Mathilde Raclot. Pendant une décennie, ces femmes au statut original et unique ont pleinement participé à la mission japonaise.

Débuts des tertiaires

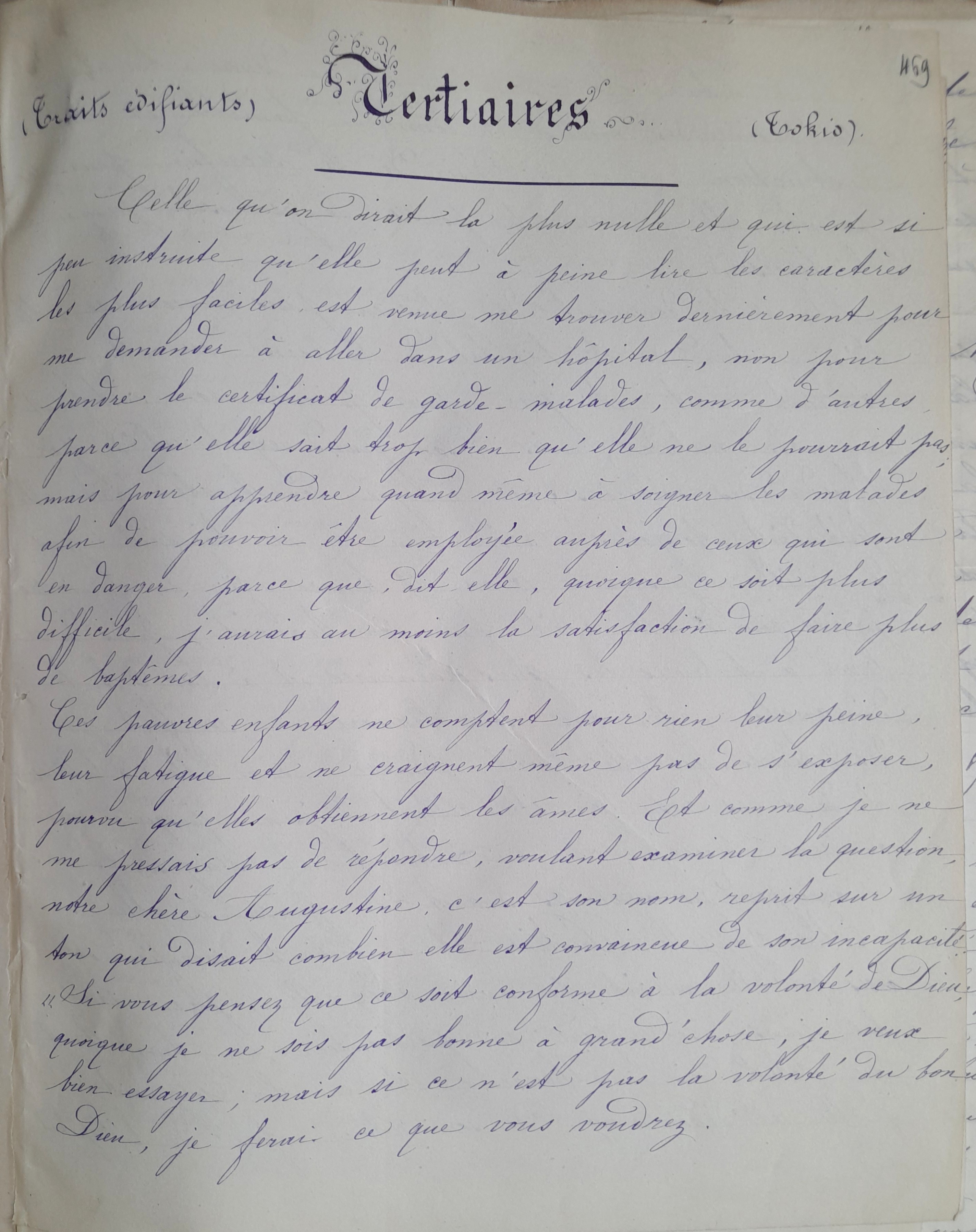

La première tertiaire serait Apollina (ou Pauline), dont les actions sont décrites par une soeur anonyme dans un texte consacré aux « traits édifiants » des tertiaires à Tokyo. Elle était « la première qui a donné l’élan, [elle] était une des mieux et comme famille et comme instruction, avec son désir de se sacrifier pour ses parents, elle a souvent planté sa générosité jusqu’à l’héroïsme ». Récit des "Traits édifiants" des tertiaires de Tokyo (sans date, archives des soeurs de l'EJNB, 4M7/1)

Récit des "Traits édifiants" des tertiaires de Tokyo (sans date, archives des soeurs de l'EJNB, 4M7/1)

L’année d’apparition des tertiaires n’est pas connue ; la première mention datée de leur existence provient d’une lettre du 23 août 1895 de la supérieure du Japon, Mère Sainte Mathilde Raclot :

« Aujourd'hui un grand nombre de japonais ont une connaissance assez claire de notre sainte religion, s'ils ne l'embrassent pas c'est qu'ils y ont des obstacles dans le cœur ; à l'heure de la mort ces obstacles s'évanouissent et ils écoutent volontiers ceux qui leur parlent du salut de leur âme. Dans les hôpitaux des cholériques, nos tertiaires de Tokio viennent d'en baptiser plus de trente, cinquante ».

Il est probable que les tertiaires soient apparues un peu avant 1895, avec un statut informel qui par la suite s’est institutionnalisé. Elles trouvent rapidement leur place au sein des communautés de Tokyo et de Yokohama : Ce sont des anciennes élèves des sœurs, dont des orphelines. Comme l’écrit sœur Saint François de Sales Flachaire de Roustan dans sa biographie de mère Mathilde :

« Un bon nombre d’élèves du couvent de la capitale, avec le temps, avaient voulu rester attachées à la Congrégation de Saint-Maur, en qualité de tertiaires, pour se dévouer à l’exercice des bonnes œuvres et les baptêmes des mourants étaient l’une de leurs saintes occupations ».

En 1900, le père Ligneul, des Missions Étrangères de Paris, livre un récit sur les tertiaires :

« Afin d'aider les sœurs dans leur travail et de les remplacer si nécessaire, elles ont été rejointes, il y a quelques années, par des Japonaises chrétiennes, anciennes élèves de la Maison (elles sont maintenant douze à Tokyo), âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, ni mariées ni à marier, qui désiraient se rendre utiles en travaillant pour Dieu et pour leur pays. Sous le nom de Tertiaires (ou mieux, Sœurs familières, car le mot tertiaire, traduit en japonais, a un sens offensif). Leur règle est organisée comme pour les femmes chrétiennes ordinaires. Une certaine liberté et une initiative personnelle leur sont laissées. Elles rendent de grands services … en assistant les malades, les catéchumènes, les chrétiens, les anciens élèves, en se dévouant aux hôpitaux chaque année au moment des épidémies ».

Un statut unique

La venue durant l’été 1896 au Japon de Mère Saint Henri Deruelle, membre du Conseil général, permit de commencer à encadrer le statut des tertiaires. Sœur Saint François de Sales narre que « Plusieurs des futures tertiaires s’exerçaient depuis longtemps déjà à leur futur rôle d’auxiliaires discrètes. Il ne s’agissait donc que de régulariser leur situation et c’est ce qui fut fait. Comme signe extérieur de leurs engagements, elles reçurent une croix destinée à les leur rappeler ».

Lors de la messe du 7 juillet, célébrée pour la venue de Mère Saint Henri Deruelle, un récit de cette visite fait état de la présence des tertiaires : « Nos bonnes tertiaires japonaises eurent également le bonheur de prononcer leur consécration ». Au départ de Mère Saint Henri, cette dernière « eut un adieu particulier pour nos tertiaires et nos soeurs coadjutrices, groupées à la porte de la chapelle, et les bénit au nom de notre très honorée Mère »

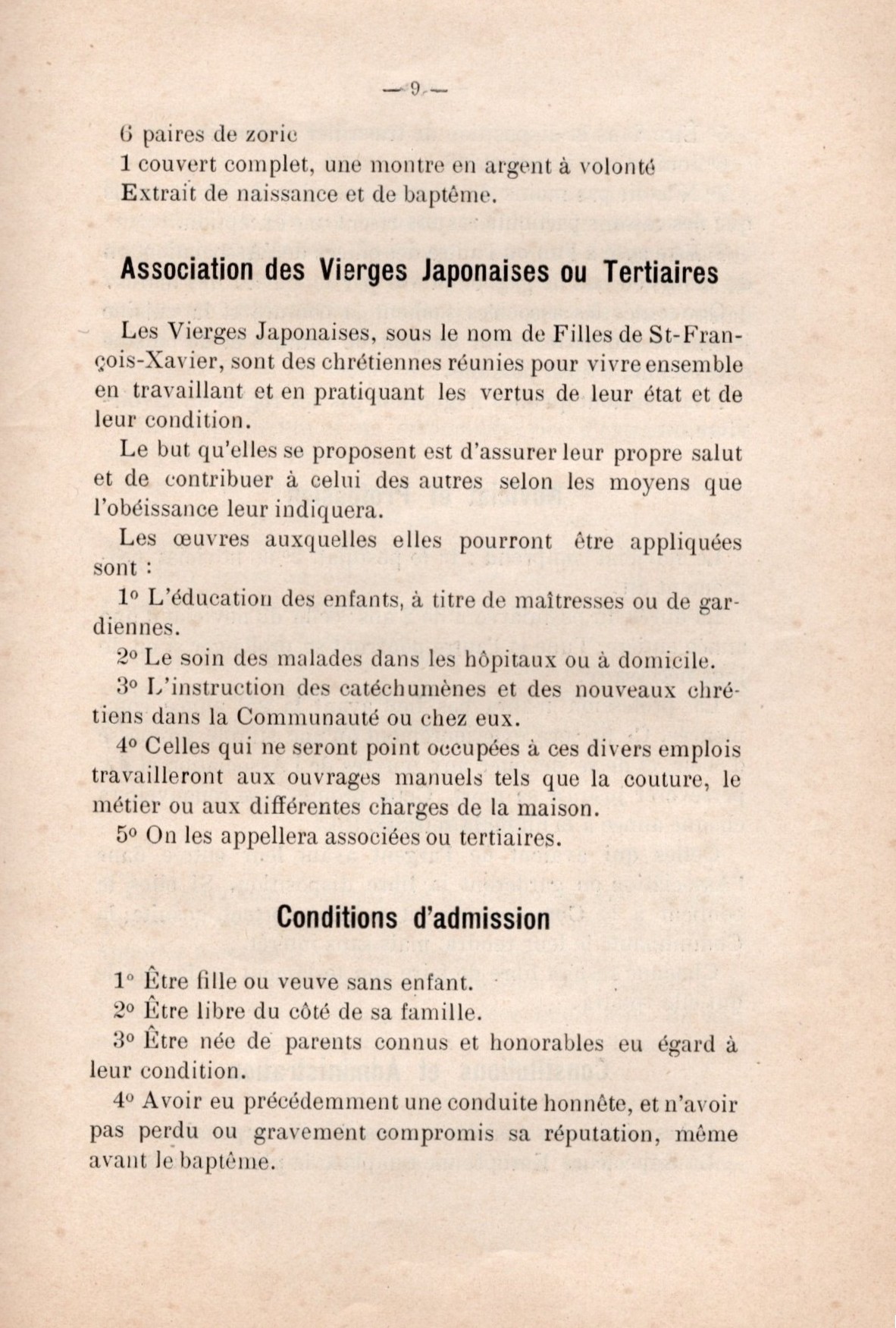

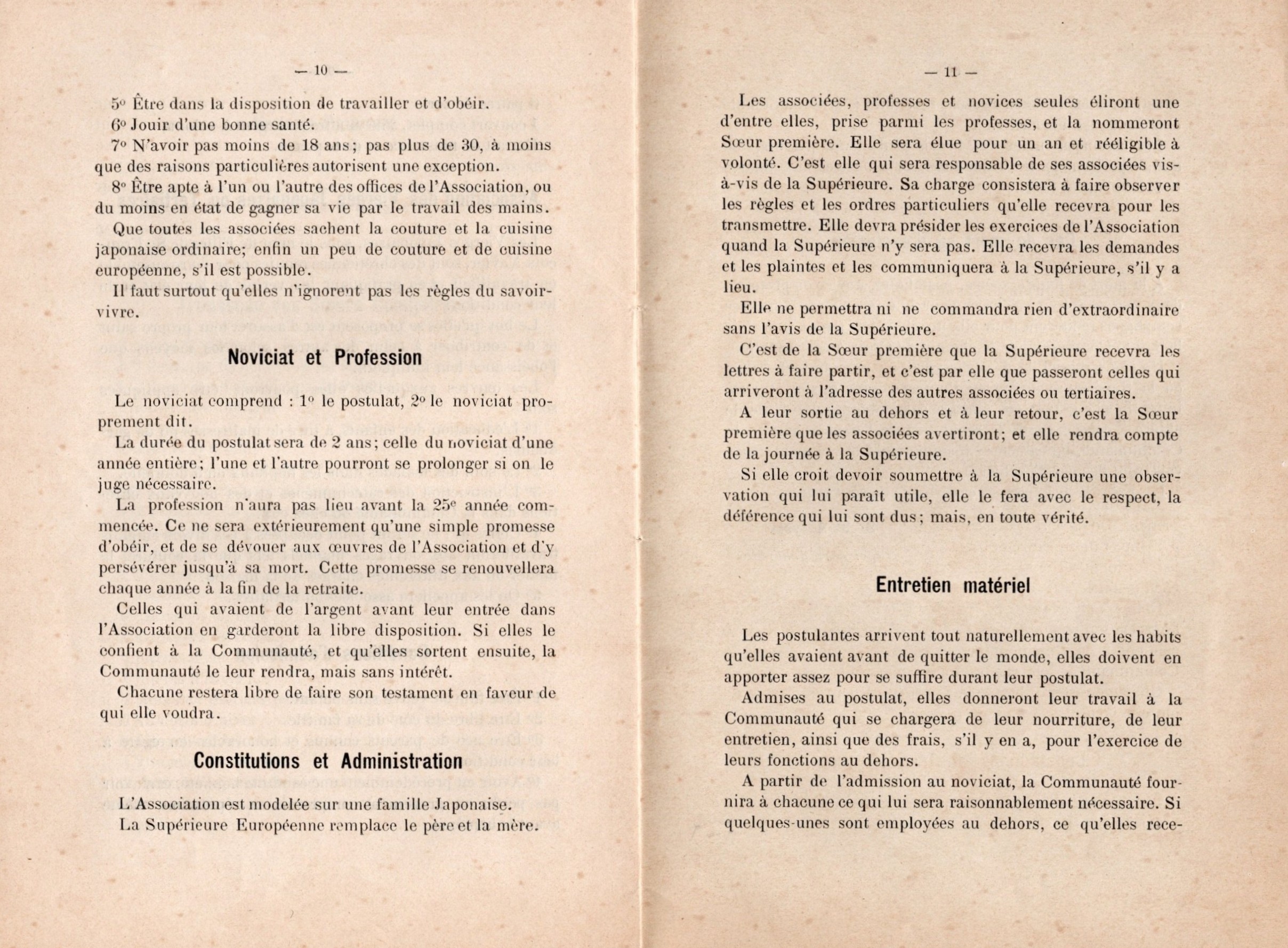

Le statut des tertiaires japonaises est formellement défini par un règlement édité en 1897 pour le Japon. Une section est dédiée à l’association des Vierges Japonaises ou Tertiaires :

Les conditions d’admission étaient plus souples que celles des sœurs et les tertiaires bénéficiaient de davantage de libertés (biens propres, visites des proches le dimanche, etc.). Elles étaient comme les sœurs sous la responsabilité de la supérieure. Leur entrée était soumise à une période de postulat de deux ans et d’un noviciat d’un an avant la profession qui ne peut se faire avant 25 ans. Dès le postulat, en échange de leur travail, leur entretien matériel était dévolu à la communauté. Les tertiaires ne formulaient pas de vœux mais une promesse à renouveler chaque année. Elles élisaient chaque année parmi les professes une Sœur première qui faisait le lien entre les tertiaires et la supérieure.

« Nos bonnes tertiaires » : des sœurs tournées vers les malades

Parmi les différentes œuvres définies par le règlement, une d’entre-elles semble devenir la principale activité des tertiaires : le soin des malades. En effet, plusieurs élèves des sœurs ont obtenu des certificats de garde-malade (onze élèves en 1902), constituant probablement le principal vivier de futures tertiaires, qui purent endosser un rôle proche de celui des infirmières. Sœur Saint-François de Sales écrit que : « Un médecin les visitait [les malades] ; des infirmières dévouées, prises parmi les sœurs ou les tertiaires, leur prodiguaient, jour et nuit, des soins intelligents ». Les sœurs de Tokyo avaient un hospice et elles œuvraient dans d’autres hôpitaux comme gardes-malades, mais également pour répandre la foi chrétienne alors que les Japonais se montraient réticents envers les cultes étrangers. Les missionnaires et religieuses étant interdits dans certains hôpitaux et d’autres lieux, les tertiaires, Japonaises de naissance et portant l’habit civil, y ont été des intermédiaires privilégiées.

La correspondance des sœurs de Tokyo et de Yokohama livre de nombreux exemples de conversions obtenues par les tertiaires. En janvier 1898, Sœur Sainte Fernande Philippe, de la communauté de Yokohama, écrivit à Mère Saint Henri :

« Samedi avant de me confesser j’ai été marraine d’une petite Thérèse. Mais cette fois un vrai baptême et non plus un simple ondoiement. La fillette avait un peu plus d’un an. Les parents n’en voulant plus l’ont apportée au couvent, elle était habillée déjà en petite japonaise, c’est une tertiaire qui la tenait et qui sans doute l’avait découverte. […] Je comprends votre attachement pour les tertiaires, ma bien Digne Mère. Elles font un bien immense, que de conversions grâce à elles...et quel dévouement, que de baptêmes aussi. À Tokio je les ai vues de près au petit hôpital, et là nous avons été témoin d’une scène touchante, c’est bien la vraie mission ».

C’est à Tokyo qu’elles sont les plus nombreuses et actives. Le 28 août 1898, Sœur Saint Martin Valantin raconte :

« Dans ma dernière lettre je vous annonçais le départ de nos chères tertiaires pour les hôpitaux où elles ont été appelées. Le bon Dieu bénit leur zèle, elles font beaucoup de baptêmes mais les chères enfants ne consultent pas leurs forces : l’une d’elles, notre bonne Euphrasie Toyo, qui a déjà envoyé tant d’âmes au Paradis, par un excès de fatigue s’est rendue elle-même malade dangereusement. […] Depuis son arrivée à l’hôpital elle baptisait chaque jours deux personnes ; et, pour n’être pas inquiétée elle le faisait la nuit, prenant ainsi sur son sommeil […] ».

Le 10 septembre 1899, Sœur Saint Victor Bornèque, narre à la supérieure générale une autre histoire édifiante :

« J’aurais voulu avoir quelques histoires intéressantes à vous raconter, mais j’en suis très pauvre en ce moment ; nos bonnes tertiaires continuent pourtant avec persévérance leur mission visitatrice, et nous apportent souvent la consolation de quelques baptêmes ; mais qu’est-ce que cela à côté des milliers de païens que renferme Tokio ; dernièrement l’une d’entre-elles pénétrait dans une famille où se trouvait un bébé qui se mourait d’une méningite ; les parents païens ne voulaient pas entendre parler d’un baptême ; pourtant l’enfant allait mourir ; inspirée par sa piété, notre bonne tertiaire a l’air de vouloir le soigner et écartant un peu la glace qu’il avait sur le front, y fait couler un peu d’eau, et le baptise devant les parents qui sont loin de s’en douter ; quelques heures après l’enfant mourait sans se douter du bonheur qui l’attendait ! Hier encore une autre de nos tertiaires a baptisé une petite fille de 2 ou 3 ans, cette fois la mère y a consenti, et ayant entendu parler de l’eau de Notre-Dame de Lourdes en a fait demande à Notre bonne Mère. En ce moment nous demandons la conversion d’un pauvre homme qui va bientôt mourir, mais il n’est pas facile à persuader, et on a pas encore pu le décider à accepter le baptême ; nous espérons qu’il finira par se rendre au dévouement de notre bonne tertiaire ».

Ces méthodes pour obtenir des conversions auprès de personnes vulnérables, parfois à leur insu, sont à remettre dans le contexte d’une époque où l’Église considérait que mourir sans baptême privait de Paradis. Convertir ou baptiser était pour les sœurs une mission destinée à sauver des âmes et une motivation importante de leur présence auprès des malades hospitalisés.

Véritables auxiliaires des sœurs, les tertiaires ne se consacraient pas qu’aux malades. Celles-ci œuvraient également dans les écoles tenues par la congrégation : en 1902, à Tsukiji, se trouvaient cinq tertiaires dont une interprète pour le français et l’anglais. Une lettre du 6 novembre 1898 parle de la présence d’une tertiaire, Euphrasie Toyo, le jour de la réunion des dames patronnesses de l’école. Euphrasie Toyo a été chargée de toucher les paiements des leçons, donner les reçus et expliquer les conditions. La lettre évoque les autres tertiaires, qui « sont bien gentilles aussi, pleines de bonne volonté ». Les tertiaires sont rarement nommées et ce uniquement par leur(s) prénom(s). Les tertiaires semblent avoir formé un ensemble impersonnel, à l’exception de quelques figures évoquées pour leur zèle ou leur vécu, comme Apollina ou Euphrasie Toyo Doi.

La disparition des tertiaires

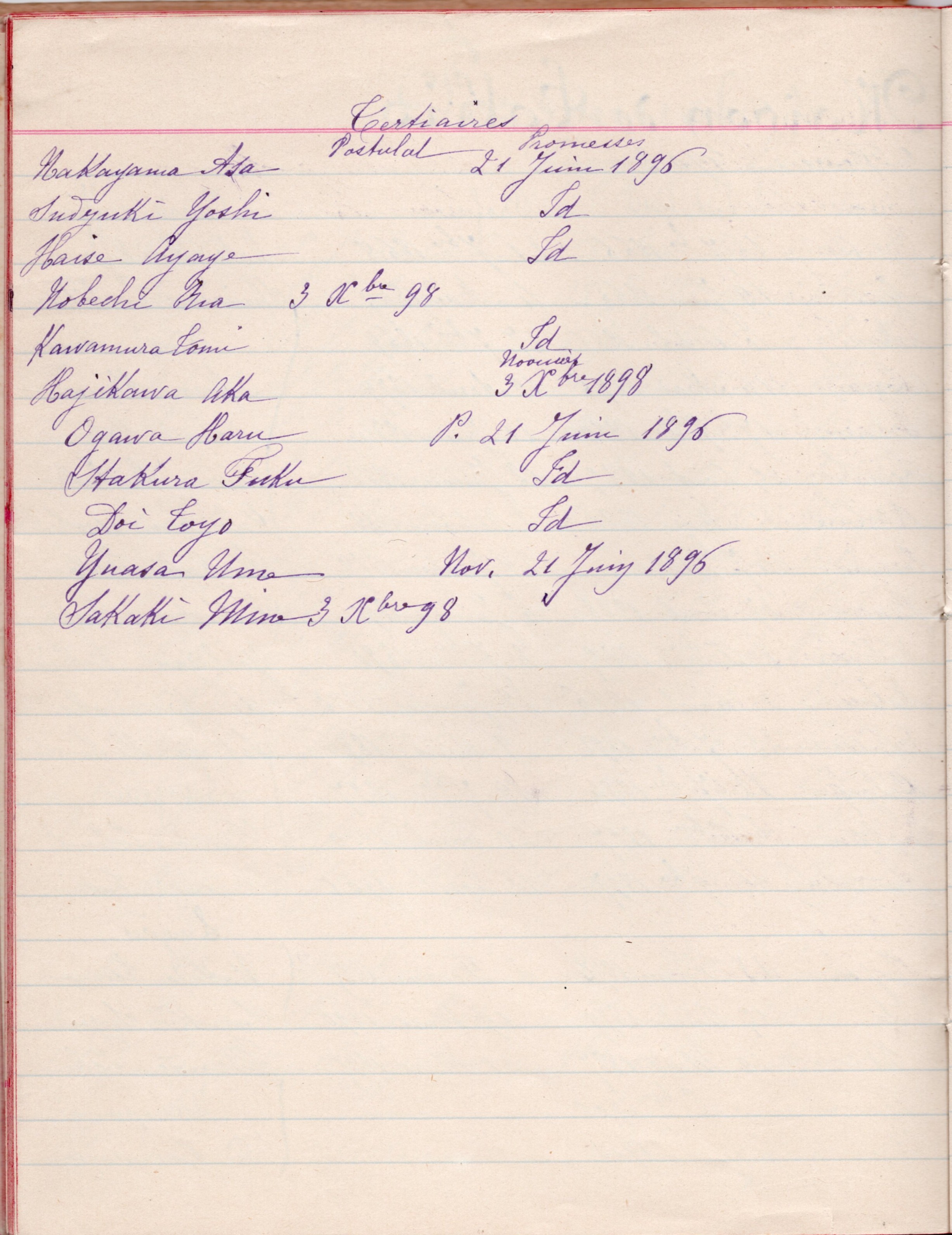

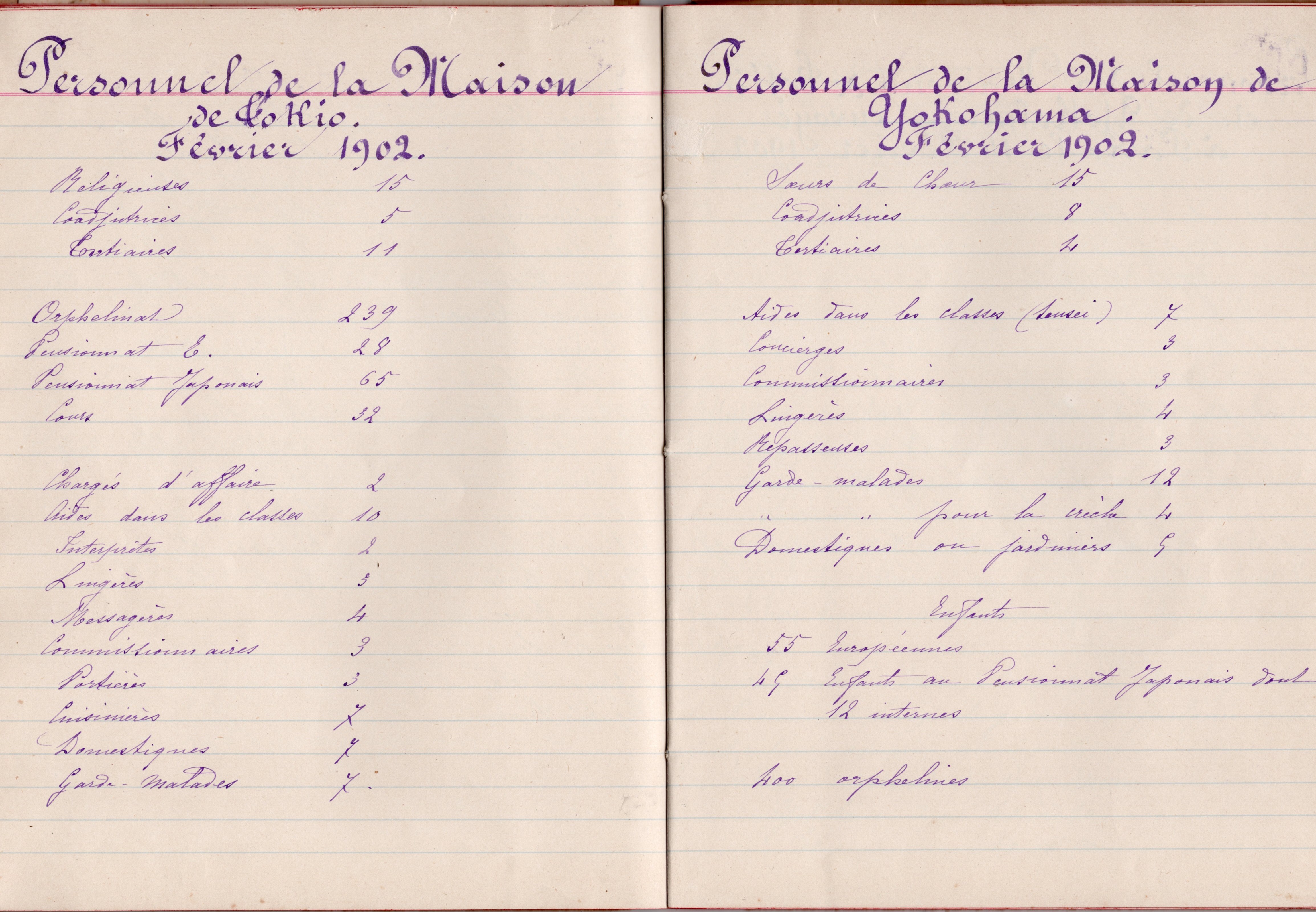

Les tertiaires étaient peu nombreuses : les copies des actes de la Maison de Tokyo et Yokohama renseignent le nombre de quinze tertiaires en février 1902 – onze à Tokyo, quatre à Yokohama. À Tokyo, elles étaient même plus nombreuses que les coadjutrices. Aucune tertiaire ne semble avoir été présente à Shizuoka, communauté seulement ouverte en 1903. Les sœurs s’accordent sur l’utilité des tertiaires, mais aussi sur leur faible nombre face à la charge de travail : Sœur Saint Martin évoque le 3 novembre 1902 « nos postulantes et nos tertiaires qui sont bien à leur devoir. Nous voudrions bien en avoir un plus grand nombre ». Liste des tertiaires de la maison de Tokyo (1902, archives des soeurs de l'EJNB, 4M7/4)

Liste des tertiaires de la maison de Tokyo (1902, archives des soeurs de l'EJNB, 4M7/4)

Personnel des maisons de Tokyo et Yokohama (1902, archives des soeurs de l'EJNB, 4M7/4)

Article rédigé par Soeur Brigitte Flourez (supérieure générale de la congrégation) et Anaëlle Herrewyn (archiviste des Soeurs de l'EJNB).